イベントを探す

-

商売繁盛と家内安全を祈る冬の風物詩

毎年2月の第4土曜日に行われる『飛騨神岡初金毘羅宵祭』は、雪国の飛騨では珍しい冬の夜祭です。

お祭りでは金毘羅のお札を先頭に掲げながら商売繁盛や家内安全を祈願し、神岡江戸木遣保存会と飛騨神岡手古舞の行列を先頭に、手作りの工夫を凝らした様々な神輿や創作山車(例年10~15社中程度)が列を成し、金毘羅堂のある洞雲寺を目指して神岡町市街地を盛大に練り歩きます。

また、会場では各団体によるパフォーマンスや、お菓子等の『まきもの』が行われ、見物客を楽しませます。2026年のスケジュール

11:00 〜 21:00 うまいもん広場

12:00 〜 13:00 KWA関西国際プロレス神岡興行

13:30 〜 だるま供養、ビンゴカード配布

14:30 〜 15:30頃 ビンゴ大会、まきもの

17:00 〜 20:00頃 振舞い酒

17:30 〜 出発式、 鏡開き

18:00 〜 行列運行開始

21:00 バザー営業終了

この日は大坪酒造店が特別に酒蔵公開を行います。

時間:13時~16時

※最新情報につきましては、イベント主催者の神岡金毘羅当番会ホームページ、飛騨神岡初金毘羅宵祭のfacebookにて随時紹介しておりますので、そちらもご確認ください。

2026年2月21日(土) -

天下の奇祭、勇ましい起し太鼓、絢爛豪華な屋台の引き揃え

2026年の古川祭につきましては、情報が入り次第随時更新します。

古川祭は気多若宮神社の例祭であり、国の重要無形民俗文化財に指定されています。また、「古川祭の起し太鼓・屋台行事」は、日本各地の33件の「山・鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

飛騨の自然が芽吹く中、街全体が祭り一色に染まり、地元の人々や観光客で賑わいます。古川の伝統文化と職人技術が息づく古川祭は、訪れる人々を魅了し、世代を超えて愛され続けています。

最大の見どころは絢爛豪華な「屋台曳行(えいこう)」と勇ましい「起し太鼓」。精緻な彫刻が施された豪華な屋台が風情ある古川の町を練り歩く姿は圧巻で、飛騨の職人技が光ります。19日の夜に繰り広げられる「起し太鼓」は迫力満点。大太鼓の力強い音が町中に響き渡ります。

★☆コチラの特集記事もご覧ください!☆★

2025年古川祭(随時更新します)

飛騨古川祭の見どころ完全ガイド(2025.4.12 up!!)

(時間は目安・晴天時の奉納場所になります)

毎年4月19日、20日 -

冬の幻想 白壁を揺らす灯火

飛騨古川に、200年以上も前から続く独特の伝統風習『三寺まいり』は、毎年1月15日の夜、親鸞聖人のご恩を偲び、町内の3つの寺、円光寺・真宗寺・本光寺を詣でるならわしです。

この日は、瀬戸川沿いには千本ろうそくが並び、川面に映る灯りがとても美しく、心温まる光景を楽しめます。またまちなかには2メートルの高さを誇る雪像ろうそくが立ち並びます。

着物レンタルも提供されており、伝統的な装いに着飾ってお参りできます。

また、地元の屋台が立ち並び、飛騨の特産品や美味しいグルメも堪能できます。地域の文化や料理に触れながら、心温まるひとときを過ごすことができます。

三寺まいりは、飛騨市の魅力を存分に感じられる一日。友達や家族と一緒に、お越しください。

2026年1月15日の三寺まいりの詳細は、以下よりご覧ください。

~予定~

・門前市(まつり広場)12:00~21:00

・千本ろうそく(瀬戸川沿い)16:00~20:30

・雪像ろうそくの点灯(町目抜き通り)16:00~21:00<着物レンタル>

着付場所:麒麟会館(岐阜県飛騨市古川町壱之町11-7)

受付時間:15:00~17:30

返却時間:~20:00

料金:4,000円(税込)※着付けのみ2,000円(税込)申込先:(一社)飛騨市観光協会

尚、染と呉服 大洞 でも着物レンタルを行っております。

※三寺まいり当日に限り、観光協会と同料金(4,000円税込、着付けのみ2,000円税込)です。

2026年1月15日(木) -

古川祭以外で動いている屋台を見れるのはこの日だけ!

飛騨古川まつり会館では、常時3台の本物のまつり屋台を展示しています。

これらの屋台は、年に2回入れ替えがあり、1回目は春の古川祭、2回目は秋のこの時期に行われます。入れ替え当日には、会館から屋台が慎重に移動され、新たな屋台が運び込まれます。

福全寺跡の大イチョウや、まつり広場を彩る紅葉を背景に行われるこの作業は、まるで秋の風景の一部のように美しく、飛騨古川ならではの情緒を感じさせてくれます。スケジュール予定 ※時間は目安です。状況により変更となる場合があります。

搬出屋台 ※ガラス戸を開けて屋台を引き出す時間

9:00 金亀台

10:10 神楽台

11:20 白虎台

搬入屋台 ※まつり会館外の大きな扉の前に着く時間

12:30 麒麟台

13:40 清曜台

14:50 龍笛台

2025年11月8日(土) -

飛騨古川の冬の風物詩 瀬戸川の鯉の引越し

令和7年度の鯉の引っ越しは瀬戸川の工事のため、10月18日(土)に行います。

飛騨古川に、もうすぐ冬が訪れます。各家庭でも家の雪囲いをしたり、漬物を漬けたり、畑を片づけたりと冬支度が始まります。飛騨古川の人気スポット「瀬戸川と白壁土蔵街」でも冬の準備が行われます。夏場1,000匹の鯉が悠々と泳ぐ瀬戸川は、冬の間は除雪した雪を流すための「流雪溝(りゅうせつこう)」として使われるため、鯉を瀬戸川から近くの天神池(増島城の堀池です。)へ避難する作業(引越し作業)が行われます。毎年、11月の第4土曜日か日曜日に行われています。そして、来年4月まで天神池で越冬し、元気に瀬戸川に戻ってきます。夏の間、観光客、市民に愛され、大きく育った鯉の引越しは、中々の重労働です。1匹ずつ玉網ですくい、軽トラに乗せ、天神池に運搬されます。そして、飛騨市観光協会が考案した「安全滑り台」で天神の池に次々とダイビングします。来年の春まで瀬戸川の鯉は、見納めとなります。

2025年10月18日(土) -

飛騨古川に伝わるおとぎ話が一年に一夜、漆黒の闇の中に蘇る時古より伝わる神事となる

飛騨古川で開催される「きつね火まつり」は、秋の夜に町全体が幻想的な灯りで彩られる、特別なお祭りです。毎年全国から公募で花嫁花婿が選ばれます。選ばれたカップルが、きつねに扮して古川の街を練り歩く様子は、まるで童話の一場面のようです。

観光客も「きつねメイク」を施し、気軽にきつねになっておまつりに参加できます。

さらに、お祭りでは地元の屋台も出店し、飛騨の郷土料理や飲み物を楽しめるのも魅力のひとつ。秋の夜風に吹かれながら、美味しい料理を味わい、心温まるひとときを過ごせます。飛騨古川の町が織りなす幻想的な夜を、ぜひ「きつね」になって体験してみてください。

まつりの行列順路や交通規制につきましては、関連資料「きつね火まつり2025」をご参照ください。

また、古川町と神岡町を結ぶシャトルバスの時刻表も、あわせて関連資料に掲載しております。13:30 御蔵稲荷神社例祭(御蔵稲荷神社)

14:30 お披露目人力車 (御蔵稲荷神社→まつり広場)

12:00-16:00 祝いの儀 (まつり広場)

18:30- 嫁入り行列(古川町内)

19:30-20:30 結びの儀(まつり広場)

12:00-21:00 きつね火マルシェ(まつり広場)

12:00-20:00 まちなかきつねメイク

2025年9月27日(土) -

知れどはかなき命をば つなぐ船津の藤の橋 渡りかねたる 浮世かな

能『藤橋』は、戦国時代当地を治めた江馬氏に纏わる所謡「藤橋」を元に、平成18年 故野村幻雪(四郎)師により作能いただき、以来地元の有志により公演されています。

かがり火が灯る幻想的な中で、伝統的な能の世界を堪能しにお越しください。

2025年9月6日(土) -

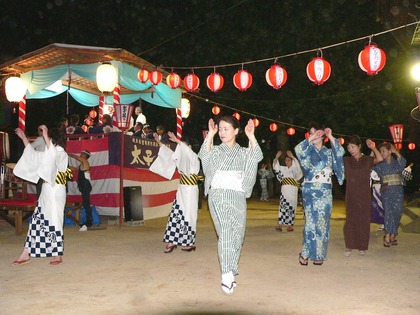

300年以上続く聖徳太子ゆかりの踊り

「太子踊り」は、毎年7月24日に飛騨市神岡町吉田の常蓮寺で踊られる踊りで、手を大きく振って常に肩より高く上げ、人々が輪になって踊るのが特色です。

きっかけは300年以上前、常蓮寺に古くから秘仏として安置されている聖徳太子自作の太子像を越中に移したところ、飢饉に見舞われたことから、土地の人々は時の高山藩主に像の奉還を嘆願、6月24日(旧暦)にその望みがかなえられたことにさかのぼります。

その前夜、常蓮寺境内の桜に影がさし光が輝いたことから、人々はこれを太子帰還の前兆と喜びいさんで常蓮寺へ集まり、手をふり足を踏みならし、草履の破れるまで夜を徹し踊り明かしたという言い伝えをもとに、現在の7月24日を縁日と定め、300年以上経った今なお踊り継がれています。2025年7月24日(木) -

里に春の訪れを告げる『飛騨神岡祭』

奥飛騨に春の訪れを告げる「飛騨神岡祭」は、神岡町市街地にある大津神社、白山神社、朝浦(あそら)八幡宮の三社で同日にそれぞれ行われる例祭の総称で、「高山祭」、「古川祭」と並ぶ、「飛騨三大祭」のひとつです。

祭当日は、年に一度、神様が里に出られ、町内を巡行される日として、町内の家々からお神酒などが献供され、町内各所で賑々しく舞や楽が奉納されます。

祭の最大の見どころは、三社の中でも一番規模の大きい大津神社の渡御(とぎょ)・還御(かんぎょ)の各行列です。

正午(12時)に大津神社を発輿する渡御行列は、平安絵巻を思わせる約700人余りの大行列。神岡町のメイン通りの西里通り・本町通りを笛、太鼓、鉦を打ち鳴らす祭囃子の中、進路を清める、天狗に似た鼻の高い猿田彦を先頭に、獅子、神楽、雅楽、鶏闘楽、奴、台輪と呼ばれる移動式の舞台で舞を披露する采女、小・中・大神輿が進む様は圧巻の一言。渡御行列の終点となる本町通りのJAひだ神岡支店前では、社中芸能披露が催されます(雅楽、鶏闘楽、獅子舞)。

午後7時からの神様が里から神社へ戻られる還御行列では、西里通り交差点を出発して西里通りを進んできた各社中が、大津神社参道下の川西ポケットパーク付近で、芸能披露を行います。一日街なかを巡行した獅子、鶏闘楽や神輿の担ぎ手たちは気分も高まって最高に盛り上がり、熱狂的に舞い踊り、練ります。

各神輿は、参道を行きつ戻りつゆっくりと練り進みますが、参道を登りきり境内にさしかかるとそれまでの足取りから一転、鶏闘楽の鉦が打ち鳴らされる中境内を一気に駆け抜けて拝殿へとなだれ込みます。熱気あふれる祭りのクライマックスは、観光客のみならず地元の人たちをも魅了します。各神社の日程 ※雨天の場合、各社の行列は中止

大津神社

12時00分 渡御行列出発(境内)

13時30分~14時30分 芸能披露(雅楽、舞姫、鶏闘楽、獅子)(本町防災公園)

19時00分 還御行列出発(本町防災公園)

20時00分頃 社中芸能披露(大津神社下川西ポケットパーク前)

朝浦八幡宮

12時00分 渡御行列出発(境内)

15時30分 渡御行列出発(神岡小学校下交差点)白山神社

12時00分 渡御行列出発(境内)

18時頃 還御行列出発(神岡振興事務所前)前日18時半より、船津座にて各社中の特別公演が行われます。

令和7年神岡祭の資料

・駐車場は、こちら(PDFファイル)よりダウンロードできます。

・交通規制図は、こちら(PDFファイル)よりダウンロードできます。

・古川町から神岡町まで、濃飛バスで行くことができます。また、帰りは無料バスも運行します。

バスの時刻表は、こちら(PDFファイル)よりダウンロードできます。

2025年4月26日(土) -

飛騨古川の人気スポット“瀬戸川”に鯉が里帰り

4月上旬、近くのお堀の池で冬を過ごした鯉たちが再び瀬戸川へと戻されます。

色鮮やかな鯉たちがゆったりと泳ぐ姿は、まるで絵画のように美しく、どこか懐かしい風景が広がります。川沿いの道を散策しながら、瀬戸川のせせらぎとともに鯉たちの泳ぎを楽しむことができるのも、この季節ならではの楽しみです。

鯉の引越しは、地元の方々の温かさと自然の美しさを感じられるイベントです。ぜひこの機会に、飛騨古川の歴史的な町並みとともに、春の訪れを楽しみにお越しください。

2025年4月6日(日) -

五穀豊穣をねがって獅子が舞う。

小雀獅子は、毎年5月3日の冨士神社の例祭で奉納されます。

「オーバコ」と呼ばれる笛と太鼓の音が響く中、現れた獅子が四方の神々に向かって静かに舞い始めます。

その踊りは勇壮活発で交互に肩車に乗るなど、獅子の精のごとく乱舞します

やがて、獅子の前に碁盤(ごばん)が持ち出されます。

この碁盤は田を象徴する物といわれています。

興味を示した獅子は見事、軽やかにその上に乗り、五穀豊じょうを願って華麗に舞い踊ります。

■ 小雀獅子の由来

小雀獅子は、安土桃山時代の天正13(1585)年、稲越地区東側の湯峰峠にあった小鷹利城落城の際、この地に身を隠した家臣たちが、冨士神社に奉納したのが始まりと伝えられています。

激しさの中にも優雅で細やかな動きがあるのが特徴で、現在は「小雀獅子保存会」(会員50人)によって受け継がれ、青年たちが高度の技術を伝承してします。

参考写真はこちら

毎年5月3日 -

子狐をあやす逸話を再現

毎年4月29日に開催される野首神明神社の例祭時に奉納される神事芸能「狐釣り(きつねつり)」。

大昔、武道を広めるため野首の里へ入った山伏が、空腹に耐えかね誤って二匹の子狐を連れた母狐を射止めると、母狐は神の姿へと変わり子狐をかばった。驚いた山伏はこの母狐が神の使いであると悟り、同じ神に仕える立場でありながら…と大いに後悔しました。

山伏は祠を建てて母狐の霊を慰めるとともに自ら女装して身代わりとなり、子狐にねずみや油揚げを与えて可愛がってやったのが何時しか踊りになったと伝えられています。

おかめに変装した女神が弓に好物の餌を下げて舞えば、子狐が戯れながら周りを飛び回り、逆立ち・宙返り・空中転回の曲芸を演じます。飛騨市のイベント一覧は こちら

毎年4月29日